そもそも相互関税とは?

相互関税(reciprocal tariffs)とは、国際貿易において2つの国または経済圏が互いに課す関税のバランスを取ることを目指した政策または概念を指します。特定の国が自国の製品に対して非常に高い関税を課している場合、その国に対して同じように高い関税を掛けることで、公平性を保とうとするものです。

相互関税(reciprocal tariffs)とは、国際貿易において2つの国または経済圏が互いに課す関税のバランスを取ることを目指した政策または概念を指します。特定の国が自国の製品に対して非常に高い関税を課している場合、その国に対して同じように高い関税を掛けることで、公平性を保とうとするものです。

トランプ大統領の「相互関税」にはさまざまな背景がありますが、アメリカの貿易赤字削減や不均衡是正、製造業の国内回帰という意図があります。またアメリカからの輸入品に高い関税を課している一方、アメリカはそれらの国の輸出品に低い関税という、不公平が存在するという主張です。

相互関税の概念は、一見公平性を追求しているように見えますが、国際貿易のコストが増加し、最終的には消費者や企業に負担がかかります。また、相手国が対抗措置として報復関税を課す動きに繋がり、エスカレートすると「貿易戦争」に発展するリスクがあります。

相互関税・自動車関税を巡る動き

日々多くの情報・発表が重なり、目まぐるしく状況が変わっております。鉄鋼・アルミニウムに対する追加関税では、一部誤った適用による払い戻しの是正措置も発生し、通関現場でも混乱を生じています。こちらでは、日米間に関する事案を、時系列でご紹介いたします。

適用などの措置を実行に移し、米国税関・国境警備局(CBP)が、HTSコードやガイドラインを発表。

3月14日

・アメリカ商務長官、自動車関税で全ての国が対象、日本も例外なし

ラトニック商務長官が、自動車関税について「すべての国が対象」とし、日本も除外しない方針を示す。国家安全保障に重要な主要産業を保護すると述べ、特に自動車産業は製造業の核心であり、その保護が最優先であるというトランプ大統領の方針に基づく。

・岩屋外相が米国務長官と会談し、関税措置除外を改めて申し入れる

岩屋外相がルビオ国務長官と会談、鉄鋼・アルミニウム製品への課税措置に対し遺憾の意を伝えた上で、今後予定される自動車や相互関税も含め、日本を除外するよう申し入れを行う。

・トランプ政権、鉄鋼・アルミ派生品への関税を全面適用開始

米国商務省産業安全保障局(BIS)は、通商拡大法232条に基づき、新たに特定の鉄鋼・アルミ派生品に25%の追加関税を課すことを3/14に全面的に適用開始したことを官報で公示。

3月18日

・相互関税、4/2発動予定を維持とコメント

・相互関税、4/2発動予定を維持とコメント

ホワイトハウスは、トランプ政権が4月2日に相互関税を発動する方針であると改めて表明。一方、財務長官は各国に交渉の機会を与える可能性を示唆し、一部関税回避の余地があるとの見解を示した。

3月24日

・トランプ大統領、輸入自動車への関税措置を近日中に発表予定とコメント

既に導入を検討している自動車への関税措置について「数日中に発表する」とコメント。

3月25日

・日本の関税対象除外を引き続き協議

武藤経済産業大臣は、日本が関税の対象となるべきでないとの立場をアメリカの関係閣僚に伝え、日本が対象から除外されるよう事務レベルでの協議を続ける意向を示した。

3月26日

・トランプ大統領、輸入自動車に25%関税を正式表明 日本車も対象

・トランプ大統領、輸入自動車に25%関税を正式表明 日本車も対象

トランプ大統領が1962年貿易拡大法第232条を発動する布告に署名し、自動車および特定の自動車部品の輸入に対して25%の関税を課す措置を発表。25%関税の対象は、輸入される乗用車(セダン、SUV、クロスオーバー、ミニバン、貨物バン)やライトトラック、および、主要な自動車部品(エンジン、トランスミッション、パワートレイン部品、電気部品)に適用される。

USMCA対象の自動車と自動車部品

【自動車】

USMCAの優遇関税措置を受ける自動車については、輸入業者が各モデルの米国産部品の割合を証明する書類を提出することで、25%の関税が米国外部品の価値のみに適用。

*米国産部品とは、「米国内で完全に調達、製造、または実質的に変換された部品」と定義。

*税関(CBP)が米国外部品の申告価格が過大評価されていると判断した場合、関税は自動車全体の価格に適用され、2025年4月3日以降に

輸入された同一モデルのすべての車両に遡及適用。

【自動車部品】

USMCAの優遇措置を受ける自動車部品については、商務長官が「米国外部品のみに関税を適用するプロセス」を確立し、連邦官報に掲載するまでは25%の関税が適用されず。

4月1日

・トランプ大統領、相互関税を発表へ

ホワイトハウスは、トランプ大統領が現地時間2日午後4時(日本時間3日午前5時)に「解放の日」として演説を行うことを発表。貿易相手国と同水準の関税を課す「相互関税」の詳細、輸入車への25%関税などを含む大規模な関税計画を発動する意向を示した。

4月2日

・「解放の日」に相互関税導入を発表

トランプ大統領が「解放の日」としてホワイトハウスで演説、相互関税の詳細を発表。全ての国からの輸入品に対し10%の関税を4/5午前0:01(米国東部時間)から課すほか、貿易赤字額が大きい57の国・地域ごとに対しては、個別の関税率に引き上げ、4/9午前0:01(米国東部時間)から課徴する。日本に対しては、24%の関税が新たに課されることが発表された。

また自動車、小型トラックおよび自動車部品に対する25%の関税についても発表され、4/3または5/3から発効とされた。

4月5日

・相互関税が発動される

全ての国からの輸入品に対する10%の関税が、午前0:01(米国東部時間)より発動される。

4月7日

・石破総理大臣がトランプ大統領と電話会談

担当閣僚をお互いに指名し協議を継続することを確認。日本側は赤沢経済再生相、アメリカ側はベッセント財務長官、USTRのグリア代表が交渉を担当する見通し。米国に措置の見直しを強く求め、適切な時期に訪米することを表明。

4月9日

・国別の相互関税が発動

貿易赤字の大きい特定の国・地域を対象とした相互関税が、午前0:01(米国東部時間)より発動。

相互関税・自動車関連の関税の導入について

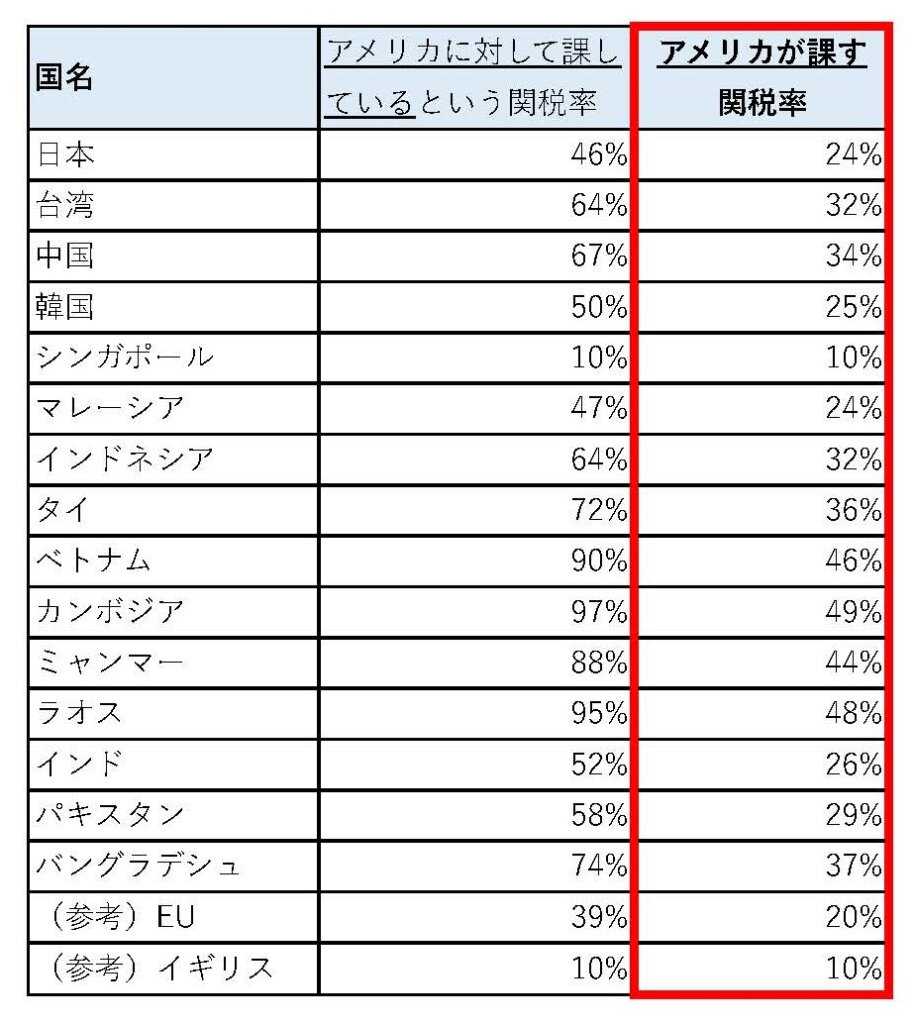

4/5米国東岸時間午前0:01より、世界各国からのほぼ全ての輸入品に対して10%の関税を課すとともに、貿易赤字額の大きい57の国・地域に対しては、個別の関税を設定、4/9米国東岸時間午前0:01より課すことが発表されました。ただし、4/9米国東岸時間午前0:01より前に米国向け本船に船積みされた品物に関しては相互関税が適用されません。特に国・地域ごとに設定された関税は、大きな驚きをもって世界中に伝わりました。貿易赤字額の大きい国・地域に対しては、より厳しい関税を適用する方針の下設定されたもので、特に関税率の算出根拠の一つとなる「アメリカに対して課している税率」については、その設定根拠が不明であるなど、疑問の声が各国で上がっています。関税率はSNS発上で発表されましたが、アメリカへの輸出が大きな割合を占めるアジア各国がその対象国としてリストに記載されました。こちらでは、アジア各国に課された税率(赤枠内)を右表の通りご紹介いたします。

相互関税と同時に、自動車・小型トラック、そして特定の自動車部品に対しても、25%の追加関税を課すことを発表されました。 自動車および小型トラックは4/3から、自動車部品は5/3以降に発効予定とされています。

詳細な情報につきましては、こちらをご参照ください。(CBPのガイダンスにリンクします)

ホワイトハウスHPによると、相互関税の例外措置として、以下の項目が上がっております。

*カナダ・メキシコから輸入される品物の一部(USMCA協定に基づく)

*鉄鋼・アルミニウム製品、自動車部品など、既に別途追加関税が課されている品物

*銅、医薬品、半導体、木材製品、重要鉱物資源、エネルギー関連製品

例外措置に関する発表(ANNEXⅡ)はこちらから

相互関税に関してのQ&A

今回の相互関税発動に際して、多くのお問い合わせを頂いております。弊社米国法人:NIT(Nissin International Transport Inc.)に於いても情報収集・配信を行っておりますが、お問い合わせが多い内容に関しまして、Q&Aとして取り纏めましたのでご紹介いたします。

Q. 相互関税のタイムライン

A. 4/5(土) 午前0:01より、基本的には全輸出国・全品目に対して一律10%が発動します。その後、4/9(水)午前0:01より、国別の関税が発動し、特定の国に対して更に高税率が掛けられます。(4/2のホワイトハウスの発表にリンクします。)

Q. 相互関税の国別税率

A. こちらからANNEX-Iをご参照ください。またこちらのANNEX-IIIにて、相互関税のHTS、国ごとの付保内容等、概要詳細が記載されております。

Q. 相互関税は追加関税なのかどうか?

A. 4/5(土) 午前0:01よりスタートする10%、及び4/9(水)午前0:01よりスタートする国別の税率は、双方共に現行税率に対しての追加となります。

(例:現在3%の税率が課せられた日本発の品物は、4/5以降:3% + 10% = 13%、4/9以降:3 + 24 = 27%)

Q. 相互関税の適用開始基準

A. 米国に入国(入港)ベース(Entered for consumption, or withdrawn from warehouse for consumption)とされていますが、関税開始前に船積みしたことを証明出来れば(BL Date等)、適用除外となります。

Q. 相互関税の適用開始基準につき、経由便の場合どうなるか?

A. 関税開始前に”米国向け母船に”船積みしたことを証明出来れば適用除外となります。例えば、4/2にタイを出港、4/14に日本を経由して米国へ向かうルートの場合、米国向け母船は4/14に出港となります事から、相互関税の対象となります。

Q. 相互関税は原産国での適用か、出発国での適用か?

A. 原産国での適用となります。(例:中国産品をベトナムから輸入する場合、適用される相互関税は中国の税率となります。)

Q. 相互関税の適用除外項目は?

A. ・カナダ・メキシコから輸入される製品の一部(USMCA協定に基づく)

・鉄鋼アルミ製品、自動車部品など別途すでに追加関税が課されている製品(あるいは今後課される事になる製品)

・銅、医薬品、半導体、木材製品、重要鉱物資源、エネルギー関連製品(⇒ANNEX II参照)

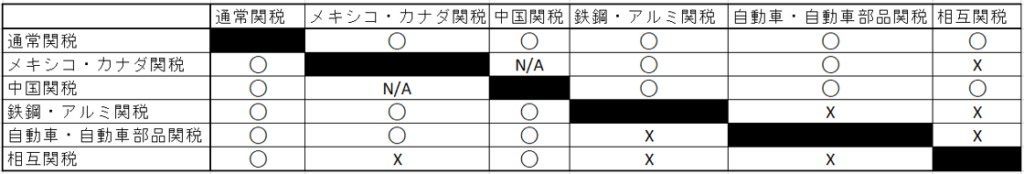

Q. その他追加関税とどちらが優先されるのか、または更に追加となるのか?

A.・鉄鋼アルミ製品 ⇒ 25%追加関税が優先。相互関税は追加されません。

・自動車・自動車部品 ⇒ 25%追加関税が優先。相互関税は追加されません。

・USMCA対象外のカナダ・メキシコ製品 ⇒ 25%追加関税が優先されます。但し、同措置が終了した場合、相互関税12%が適用。

Q. 自動車関税と鉄鋼アルミ関税に指定された方が、相互関税よりも低くなるケースも有り得るのか?

A. タイ・ベトナム等、国別相互関税が高く設定されている国に関しては、有り得ます。

Q. 自動車部品に関して、発動日(現状5/3予定)までは相互関税は掛からないと考えてよいのか?

A. 発動までは相互関税が対象となります。発動後は自動車部品への追加関税に移行します。(4/9以降の計算例:現行税率 3%とした場合)

①日本産の部品に関して:3% + 24% = 27% (相互関税適用)

②日本産の鉄鋼アルミ派生品に関して:3% + 25% = 28% (鉄鋼アルミ追加関税適用)

③中国産の部品に関して:3% + 34% + 45% = 82% (相互関税・中国産追加関税適用)

④中国産の鉄鋼アルミ派生品に関して:3 %+ 25% + 45% = 73% (鉄鋼アルミ追加関税・中国産追加関税適用)

⑤カナダ・メキシコ産のUSMCA適用品に関して:Free

⑥カナダ・メキシコ産のUSMCA適用外品について:3 %+ 25% = 28% (メキシコ産追加関税適用。相互関税12%はこの追加関税の適用が終わってから)

Q. どの関税が同時に掛かり、またどの関税が同時に掛からないのか、明確にして欲しい。

A. 各々の関税の下となっている法的根拠に目を向ける必要がございます。

カナダ・メキシコ関税:IEEPA(国際緊急経済権限法)

中国関税:Section 301(通商拡大法301条)、及びIEEPA鉄鋼アルミ関税:Section 232(通商拡大法232条)

自動車、及び自動車部品関税:Section 232

相互関税:IEEPA

全て追加関税ではありますが、各々の法的根拠が異なります。

この中で、Section 232同士は重複しませんが、IEEPAに関しては例外規定が定められており、例外規定が設けられていないものに関しては重複が有り得る形となっております。詳細は以下をご参照下さい。(重複する可能性があるものに◯を付けております。)

米国港湾・入港料の続報

前回(3/12)配信でご紹介した、米国通商代表部(USTR)が中国で建造・運航される船舶が米国の港に寄港する際に料金を課す可能性についての公聴会が3/26に行われました。期限までに500件を上回る意見が提出され、公聴会では60人以上が証言を行いました。

コメント多くは、提案された料金の実現性に疑問を呈しつつ、米国造船業の振興を支援する代替案を示しています。港湾ごとの料金ではなく、航海ごとの料金に変更する提案や、船舶や貨物の種類、地域経済への影響に応じた料金体系を段階的に採用するよう提案などが寄せられています。仮に本提案が実行された場合、中国で建造された中国船籍のコンテナ船が米国港湾に寄港した場合、コンテナ1本あたり最大約2,000ドルの追加費用が発生するとの試算もあります。

Port of Los Angeles

コンテナ船の運行会社が、料金適用を最小限に留めるための措置を講じるのでは?という情報もあります。具体的には、寄港地をロサンゼルスやロングビーチ、ニューヨーク・ニュージャージーなどの大規模港湾地区に寄港を集約させることや、カナダやメキシコといった他国へのシフトの可能性もあるようです。仮にこの動きが本格化した場合、コスト上昇に留まらず、コロナ禍で発生したような港湾混雑を原因とする、さまざまな混乱が新たに生じる恐れがあることも否定できません。

今後も日々新たな政策の発表や決定が行われ、状況が大きく変わっていることが予想されます。今後も弊社米国法人(Nissin International Transport)と連携して、新たな情報をご紹介したいと思います。

本記事の執筆に際して、各政府機関・報道機関の情報を参考にしています。

本記事の内容は執筆時点(4/8)の情報であり、変更・改変等が生じることがございますので、ご了承ください。