2月に行われたAGV(自動搬送車)による農薬散布実験の成功を経て、受粉作業に焦点を当て、さらに技術の可能性を探求します。この新技術の導入は、農業のDX化を進め、梨栽培の未来を切り開く一助となることを目指しています。

ドローンによる受粉テストは、限られた期間内に効率的に受粉作業を行うという課題に対する解決策を模索する目的で行いました。梨の花に花粉を混ぜた水を散布し、結実を狙うというテストです。

梨の栽培における開花と受粉の重要性

梨の栽培において、開花と受粉は果実の品質や収穫量を大きく左右する、非常に重要な工程です。特に「にっこり」のような品種では、適切な受粉が収穫の成功を左右するため、細心の注意が払われています。

開花した梨の花

梨の花の開花時期

梨の花は、春の訪れとともに蕾を膨らませ、4月上旬から中旬にかけて開花します。開花時期は地域や品種によって若干異なりますが、多くの場合、10日前後の非常に限られた期間内で開花が進むのが特徴です。この短期間のうちに適切に受粉が行われなければ、果実が結実せず、栽培の成果が大きく減少してしまう可能性があります。

また梨の花は自家不和合性(自身の花粉では受粉が成立しない性質)を持つため、異なる品種の花粉が必要です。このため、圃場には他品種の梨の木が一定の割合で植えられており、これが交配用の花粉源として利用されています。

圃場内に設置されたみつばちの巣箱

受粉方法としてのみつばちの利用

従来、梨の受粉作業には主にみつばちが活用されてきました。みつばちは花から花へと飛び回り、自然な形で花粉を運ぶため、農作物の受粉作業において重要な役割を果たしています。梨農家では、受粉のタイミングに合わせて養蜂業者からみつばちの巣箱を借り入れなどを行い、圃場内に設置することで、効率的に受粉を行ってきました。

しかし、近年では気候変動による高温化や環境変化の影響で、みつばちの活動が低下したり、調達が難しくなったりするケースが増えています。こうした課題により、みつばちに依存しない新たな受粉方法への関心が高まっているのが現状です。

みつばちが直面する問題と受粉への影響

梨の栽培をはじめ、多くの農作物で重要な役割を担うみつばち。しかし近年では、みつばちの数が減少しており、その影響が農業全体に広がっています。この「みつばちの危機」とも呼ばれる問題は、農業だけでなく生態系全体に影響を及ぼす深刻な課題です。

従来から受粉に用いられるみつばち

みつばちが巣ごと消えてしまう現象は「蜂群崩壊症候群(Colony Collapse Disorder: CCD)」と呼ばれ、2000年代に入ってから世界各地で報告されるようになりました。ネオニコチノイド系農薬など、一部の農薬がみつばちの神経系に影響を与え、方向感覚を失わせてしまうことが要因とされている他、バロアダニ(Varroa destructor)という寄生虫や、ノゼマ病と呼ばれる真菌性の感染症なども深刻なダメージを与えています。

また気候変動と異常気象もその要因の一つとされ、高温や寒波、季節外れの天候などがみつばちの活動に影響を及ぼし、巣の維持や繁殖が難しくなっています。これに加え、都市化や農地の単一化(モノカルチャー栽培)により、みつばちが必要とする多様な花や生息環境が失われています。

これらの要因からみつばちの供給不足やそれに伴うコストの上昇なども発生し、従来の受粉方法が採りにくくなる環境が生まれつつあると言えます。

農業DXの新たな展開 ドローン技術の可能性

現在の農業は、労働力不足や気候変動、効率化の必要性といった多くの課題に直面しています。これらの課題を解決する一つのアプローチとして注目されているのが「農業DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。その中でも、ドローン技術は特に有望視されており、農作業の効率化や省力化を実現するための強力なツールとなっています。

ドローンは、これまで人力で行われてきた作業を自動化・効率化する可能性を秘めています。農薬散布や作物の生育状況の監視に加え、今回注目している受粉作業においてもドローンの導入が進められています。これにより、広大な圃場を短時間でカバーするだけでなく、作業者の負担軽減や作業の精度向上にも寄与することが期待されています。

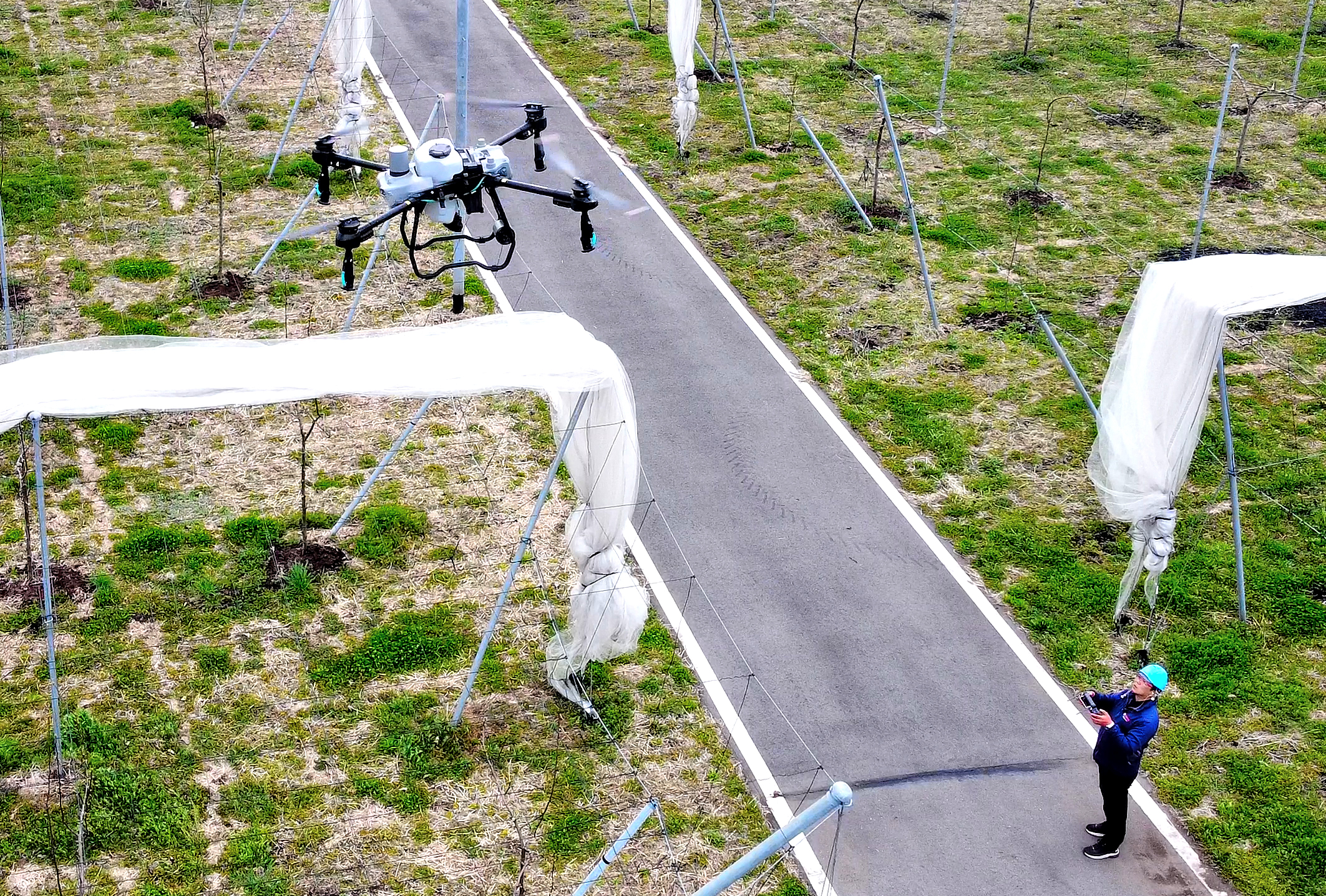

農業用に用いられるDJI社製T-25ドローン

DJI T-25 農業用ドローンのリーディングモデル

今回の受粉テストで使用された「DJI T-25」は、世界的なドローンメーカーであるDJIが開発した農業用ドローンの一つです。このモデルは特に農薬散布や肥料散布に特化しており、農業分野での利用を想定して設計されています。

T-25は、農薬や溶液、肥料を均一に散布できる複数のノズルシステムを搭載しています。散布量や水滴の大きさなどをコントロールし、作物ごとに最適な量を正確に散布することが可能です。また圃場の地形や作物の配置を事前にデータ化し、自動的に最適な飛行ルートを設定できます。今回は周囲に電柱などがある関係上、手動操作モードでの散布となりました。機体には最大容量25リットルのタンクを搭載しており、一度の飛行で広範囲への散布が可能です。

このような農業用ドローンは、これまで人手に頼ってきた作業の自動化を後押しし、農業の生産性向上に寄与します。受粉作業への導入は、梨栽培での課題を解決する有効な手段として栃木スカイテック社の協力の下、「にっこりプロジェクト」への導入が決定されました。

3月31日 飛行・散布テストの実施概要

3月31日、「にっこりプロジェクト」第二弾の受粉テストに向けた事前準備として、ドローンによる飛行・散布テストが行われました。このテストでは、散布条件の最適化と効果検証を目的とし、水を使用して模擬的に散布を行いました。

ワイヤー上に水感応紙を貼り付ける

当日は風もほとんどなく、散布テストを行うには最適な環境でした。この気象条件のもと、ドローンの飛行高度や散布量などのパラメータを調整しながら、テストを進めました。

散布効果を確認するために使用したのは、アメリカ製の水感応紙「TeeJet」。紙に水滴が付着すると色が変化する仕組みで、散布の範囲や均一性を視覚的に確認することができます。この水感応紙を梨の木に沿って張られているワイヤーに設置し、その効果を確認することとしました。

散布する水滴のサイズは約400マイクロメートルに調整され、梨の花が最も適切に濡れる条件を目指しました。ドローンの飛行高度は実験を通じて調整した結果、7mが最適であることが判明しました。ドローンには20リットルの水を搭載しましたが、結果的にこの量で十分な散布が行えました。梨の木1列あたりの散布量は約3リットルで、1回の飛行で広範囲をカバーできる効率性が確認されました。

散布後の水感応紙(黒点は水が付着した部分)

散布された水は、水感応紙全体に十分に付着し、テストは成功と判断されました。梨の木が植えられた列の隅から隅まで、均一な散布が行えたことが確認されています。この飛行・散布テストにより、ドローンの性能と散布条件が受粉作業に適していることが裏付けられました。この結果を基に、4月中旬に予定されている本番の受粉散布へ向けた準備がさらに進められました。

テストの様子を動画でご覧いただけます!

4月15日 本番受粉散布 ドローンで花粉を効率的に散布

4月15日、ドローンを用いた花粉散布の本番が実施されました。花粉を混ぜた溶液をドローンで散布し、受粉作業の効率化を図るものです。限られた花粉量を最大限に活用し、短期間で広範囲に受粉を行うことが目標としました。

花粉量の多いこの状態で採取、精製される

受粉に使用する花粉は、完全に開花する直前(蕾が膨らんでいる段階)に、他品種の梨の花を手作業で摘み取ります。摘み取る花は、交配用に適した花粉を持つ品種のものである必要があります。花粉は摘み取った花から、粉砕機や専用の器具を用いて葯(やく/花粉をつくる器官)を取り出し、乾燥させて採取します。異物を取り除き、純度の高い花粉を準備します。今回使用した溶液は、10ℓの水に5ℊの花粉を混ぜたものとしました。さらに溶液には、増粘剤として寒天、散布効果を確認しやすくするための食紅を加えました。

散布用の花粉溶液を準備する

この溶液を使用し、4列の梨の木に散布を行いました。前回のテスト時と同様に、スカイテック社所有のT-25ドローンを使用。前回の飛行データを参考に、目視・手動操作での散布を行いました。1列あたりの散布量は約2.5ℓ、飛行時間にして僅か2分ほどの、効率的な散布を行いました。散布直後に花の状態を確認したところ、水滴が小さく食紅の赤色は確認できなかったのですが、花びらに細かな水滴が広範囲に渡り付着しているのが確認出来ましたので、散布作業自体は成功と言えるものとなりました。結実の確認時期は、散布から約3週間後の5月初旬となりました。

圃場を飛行散布するT-25ドローン

梨の結実 未知の可能性を探る試み

5月18日撮影の枝。多くの葉が生い茂り、結実した部分も確認出来る。

梨の結実が確認できるのは、受粉から3~4週間後です。この間、花粉が雌しべに付着し、受精されることで、果実の元となる部分が徐々に膨らみ始めます。梨の場合、膨らむのは花の基部にある「子房」と呼ばれる部分です。この子房が成長し、やがて果実へと姿を変えていきます。

オープンな梨畑での取り組みということもあり、結実にはさまざまな環境要因が関わっている可能性があります。今回のドローンによる散布が結実に一定の役割を果たしたと考えられる一方で、風や天候、みつばちやその他の虫といった自然の力もまた、その過程に影響を与えているかもしれません。結実に至るプロセスには多くの要素が絡み合っており、まだ未知の部分も多く残されています。

膨らみ始めた子房

これからの時期、結実した果実はさらに成長を続けますが、その過程で「摘果」という重要な作業が行われます。これは、果実が健全に大きく育つように不要な実を間引く作業です。摘果を適切に行うことで、残された果実が十分な養分を受け取ることができ、品質の向上へとつながります。

今回の試みを通じて、ドローン技術が梨の栽培における新たな可能性を示したことは間違いありません。自然の力とテクノロジーを組み合わせながら、持続可能な農業の未来を切り開いていくことを目指し、今後の進展もお届けしたいと思います。